为什么同一碗面在不同城市有完全不同的名字?

在小吃词语大全里,**“面”**这个基础食材能衍生出几十种叫法:兰州叫牛肉面,武汉称热干面,重庆喊小面,苏州说奥灶面。造成差异的核心原因有三点:

- **方言音变**:闽南语“蚵仔煎”在潮汕被叫成“蚝烙”,发音随地方言走样。

- **主料替换**:云南“过桥米线”因汤面分离的吃法得名,贵州“羊肉粉”则突出肉类。

- **历史典故**:天津“狗不理”包子、杭州“葱包桧”都藏着一段市井故事。

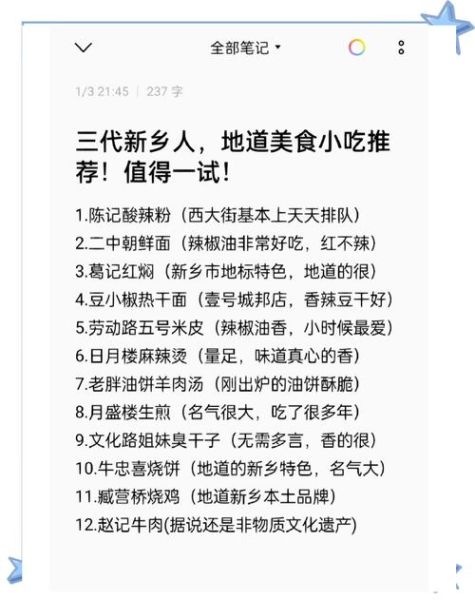

小吃词语大全里最容易混淆的五组叫法

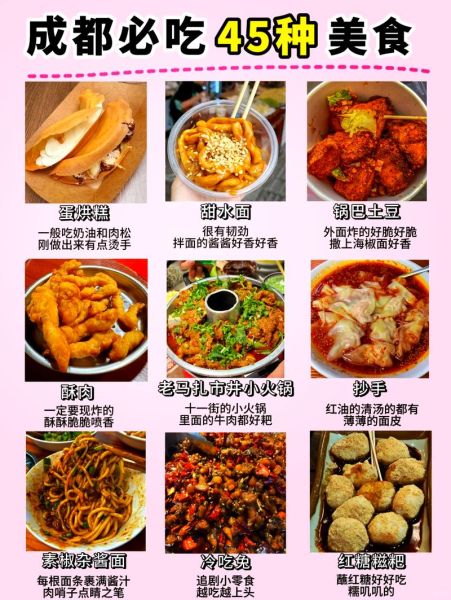

1. 馄饨 vs 云吞 vs 抄手

外形相似,区别在**汤底与包法**:

- 馄饨:皮略厚,常配紫菜虾皮汤,江浙沪常见。

- 云吞:广式,皮薄如纸,汤底用大地鱼熬制。

- 抄手:川味,红油辣汤,包法似双手交叉。

2. 锅贴 vs 生煎 vs 煎饺

关键差异在**加水环节**:

- 锅贴:不加水,直接油煎,底部脆。

- 生煎:煎后加水焖,顶部松软带芝麻。

- 煎饺:先煮后煎,外皮更韧。

3. 糍粑 vs 年糕 vs 麻薯

原料都是糯米,**口感与吃法**决定名称:

- 糍粑:现打现吃,蘸黄豆粉。

- 年糕:切片炒或煮,弹性足。

- 麻薯:日式改良,内包豆沙。

如何用地道叫法点到隐藏菜单?

在成都,你说“来碗肥肠粉”只能吃到普通版本;若改口“**冒节子肥肠粉**”,老板会默认加两段打结肥肠。类似暗号还有:

- 广州:“**鸳鸯肠**”指一半猪肝一半猪肉的肠粉。

- 西安:“**优质肉夹馍**”意味着腊汁肉加倍。

- 长沙:“**重辣加酸**”的臭豆腐会额外淋一勺泡菜水。

小吃词语大全里的冷知识

- **“馃子”**在北方泛指油条,到了潮汕却变成甜粿。

- 新疆“**馕坑肉**”实际用馕坑烤制,与馕饼无关。

- 闽南“**面线糊**”必须用地瓜粉勾芡,否则不正宗。

为什么有些小吃名字听起来像“骂人”?

“**驴打滚**”不含驴肉,因撒黄豆粉时形似驴在黄土中打滚得名;“**老婆饼**”传说因老婆心疼丈夫熬夜做饼而创。这类反直觉命名反而成了记忆点。

如何快速掌握当地小吃叫法?

三步法:

- 听:早市摊贩吆喝声最原汁原味。

- 问:直接问“你们这管这叫啥?”比查攻略有效。

- 记:用手机拍下菜单,对照实物建立“图像-名称”关联。

小吃词语大全的终极用法

把名称拆解成**“做法+主料+方言后缀”**公式,比如:

- “**灯盏糕**”=油炸(灯盏形模具)+ 米浆 + 温州方言。

- “**饵块**”=蒸捣(饵)+ 大米 + 云南方言。

掌握规律后,即使遇到陌生小吃也能猜个八九不离十。

暂时没有评论,来抢沙发吧~