很多人把“艺术词语”简单理解为美术、音乐、舞蹈里的专业名词,其实它涵盖的范围更广。艺术词语既包括创作技法、审美范畴,也囊括流派名称、批评术语,甚至延伸到市场黑话。一句话,凡是与艺术活动相关的语言符号,都可归入艺术词语。

自问:为什么初学者总把“灰调子”画脏?

自答:灰调子并非简单加黑,而是降低纯度、保持明度,秘诀在于混入互补色而非直接加灰。

动机:最短小的旋律细胞,却能发展成整部作品。

离调:短暂离开原调,制造惊喜,但需迅速回归,否则听众会“迷路”。

返送:舞台上乐手耳机里的监听混音,决定演出是否“稳”。

炸场:观众情绪被瞬间点燃,通常由鼓手一个加花或主唱高音触发。

舞蹈里常说的重心倾倒,其实是利用地心引力完成流畅移动;戏剧里的第四堵墙被打破时,演员直接与观众对话,瞬间拉近心理距离。

自问:为什么现代舞看起来“看不懂”?

自答:现代舞弱化了叙事,强调身体质感与情绪共振,观众需把注意力从“故事”转向“身体本身”。

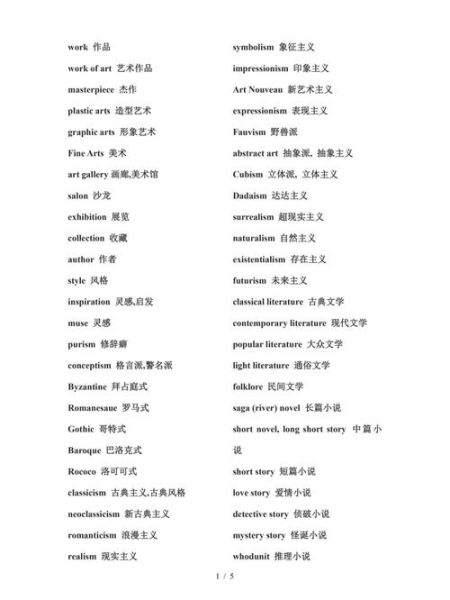

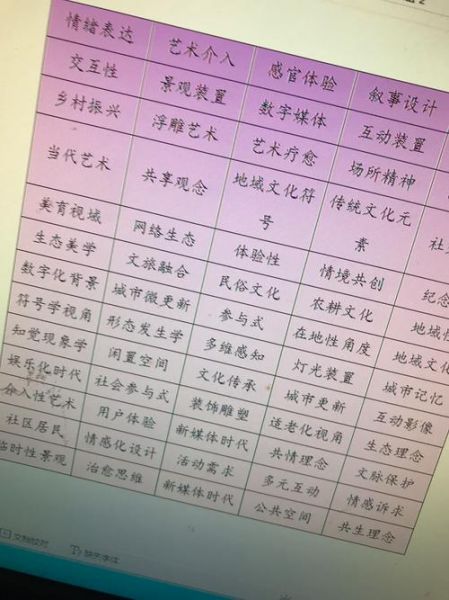

这些词汇频繁出现在双年展前言,掌握它们等于拿到艺术圈的“通行证”。

| 黑话 | 真实含义 |

|---|---|

| “有传承” | 作品曾被知名藏家或机构持有,来源清晰。 |

| “生货” | 首次出现在市场的作品,未被反复交易。 |

| “封面拍” | 拍卖图录封面作品,通常估价更高。 |

记住:在拍场里,一句“这件东西有点争议”往往意味着真伪存疑,谨慎举牌。

*** 一:主题阅读——每月锁定一个流派,如印象派,把相关画册、评论、纪录片一次性看完,词汇自然成体系。

*** 二:现场笔记——看展时用手机记下陌生术语,回家立刻查资料并写50字心得,记忆效率提升三倍。

*** 三:跨界对谈——找音乐人聊绘画,找舞者聊摄影,不同领域的词汇碰撞会激活新的理解。

误区一:把“写意”当成“随意”。

纠正:写意是高度提炼的精准表达,每一笔都经过计算,只是看似轻松。

误区二:认为“抽象”就是“看不懂”。

纠正:抽象艺术往往有内在结构,尝试用“节奏”“色块重量”去阅读,而非寻找具体形象。

随着AI创作兴起,算法美学、数据雕塑等新词正在诞生;NFT带来的链上确权、碎片化收藏也进入日常讨论。语言永远滞后于实践,保持好奇才能不掉队。

把下列高频词贴在笔记本首页,每天随机抽三个造句:

气韵生动、多声部、即兴接触、场域、元数据、赛博剧场、包浆、观念摄影、噪音美学、参与式预算

三个月后,你会惊讶地发现,艺术评论区的“黑话”已能看懂八成。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~