```html

什么是AA词语?为什么它们常被用来表示声音?

AA词语,又称叠音词,由两个完全相同的汉字组成,如“哗哗”“咚咚”。它们天然带有节奏感,读起来短促响亮,极适合模拟重复、连续或突然的声音场景。汉语里,这类词往往兼具象声与传情功能,既描摹客观声响,也传递说话者的情绪。

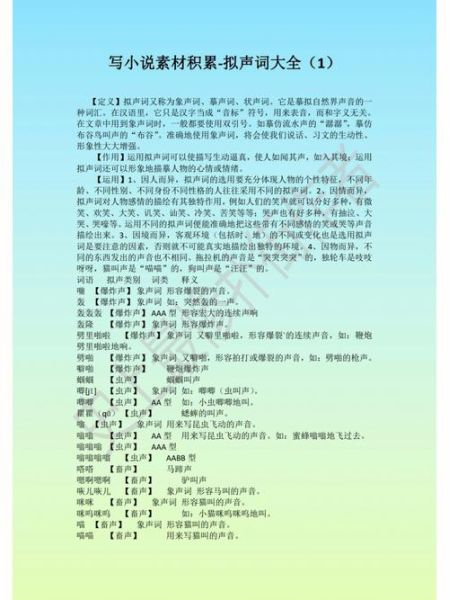

常见AA拟声词清单:按场景分类

1. 水流与雨声

- 哗哗:大雨倾盆或瀑布飞泻

- 潺潺:小溪轻流,音调柔和

- 汩汩:泉水冒出,节奏略快

2. 金属与敲击

- 当当:钟声清脆,余音不散

- 锵锵:刀剑碰撞,带金属颤音

- 哐哐:铁门被风猛撞,声音厚重

3. 动物与昆虫

- 汪汪:狗吠,短促而警觉

- 喵喵:猫叫,尾音上扬

- 嗡嗡:蜜蜂飞行,低频持续

4. 人体与动作

- 哈哈:开怀大笑,气流外冲

- 哼哼:不满或病痛,鼻腔共鸣

- 咚咚:心跳或敲门,低频共振

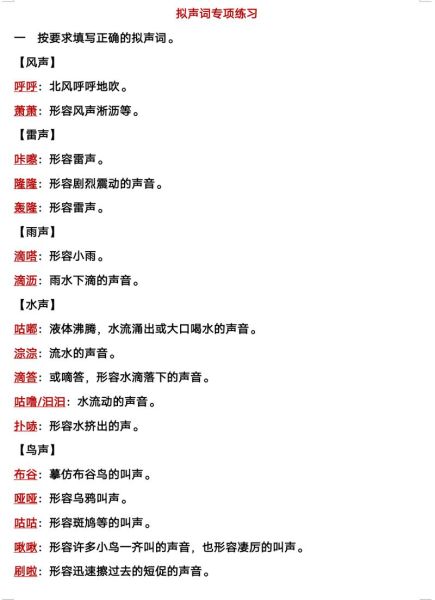

如何快速区分“拟声AA词”与“非拟声AA词”?

自问:这个词如果脱离上下文,是否仍能直接联想到具体声音?

自答:能,就是拟声;不能,多半只是状态或情感的叠词。

对比示例:

- 拟声:呼呼(风声)——闭上眼也能听见风

- 非拟声:悄悄(动作轻)——没有固定声音形象

写作中如何巧用AA拟声词而不显堆砌?

1. 先声后景,制造悬念

咚咚——走廊尽头传来一阵急促的敲门声,灯影摇晃,谁会在深夜造访?

2. 以声写情,传递情绪

他哈哈一笑,尴尬却从眼角泄露;那笑声像碎玻璃,划破凝滞的空气。

3. 控制密度,留白更响

一篇千字短文,AA拟声词出现不超过五处,读者反而对每一次声响印象深刻。

容易混淆的三组AA词:音似义殊

- 沙沙 vs 唰唰

- 咯咯 vs 嘎嘎

- 嗡嗡 vs 呜呜

方言里的隐藏AA声:普通话没有的味道

吴语的唧唧(老鼠叫)、粤语的嘚嘚(马蹄声),在地方文本里一出现,立刻把读者拉到特定地域。若面向全国读者,可在首次出现时加括号解释,既保真又易懂。

搜索引擎最关注的三个问题

Q:AA拟声词能否注册商标?

A:可以,但需证明经过使用已取得显著性,如“滴滴”打车。

Q:小学作文常用AA词会不会太幼稚?

A:关键在于场景与情感是否匹配。鲁迅也写“嗡嗡地飞”,用得精准就不幼稚。

Q:英文里有对应结构吗?

A:英语多用重复辅音或元音拉长,如“tick-tick”“buzz-z-z”,但音节对称性不如汉语AA词。

```

暂时没有评论,来抢沙发吧~