为什么面部描写在写作中如此关键?

面部是情绪的“显示器”。当文字能精准地捕捉眉梢、眼角、唇线的细微变化,读者便会在脑中自动补全画面,产生“看见”角色的错觉。很多新手作者习惯用“开心”“难过”这类抽象词,结果人物像戴了面具。相反,**用具体的面部词语**替代情绪标签,故事立刻立体。

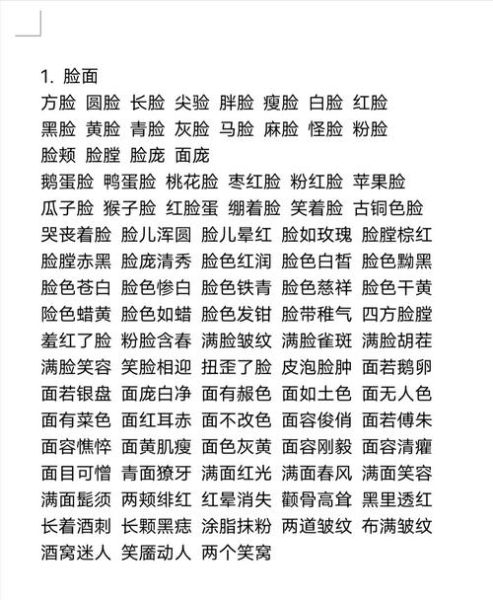

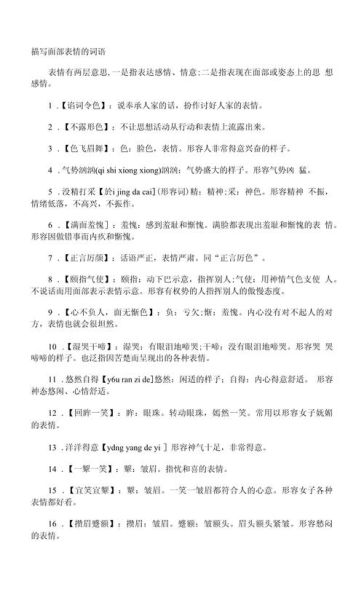

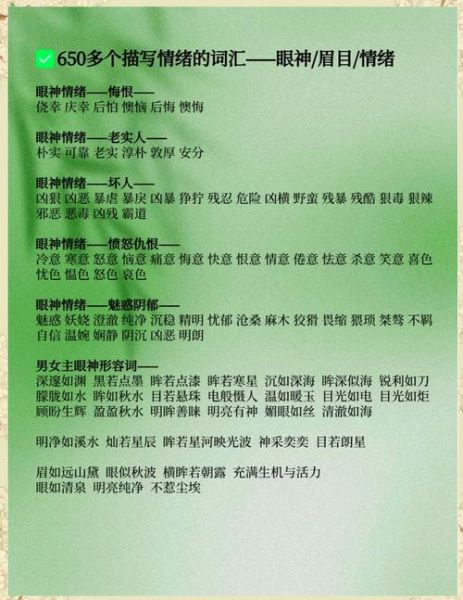

常用描写面部表情的词语清单

以下按情绪分类,挑选最常用、最易被读者感知的词,避免生僻冷词。

喜悦与兴奋

- **嘴角上扬**:比“微笑”更生动,暗示弧度。

- **眼角堆叠的细纹**:暗示真笑而非假笑。

- **鼻翼微张**:兴奋时呼吸加快,细节真实。

- **酒窝深陷**:瞬间点亮人物亲切感。

悲伤与失落

- **眉心挤出川字纹**:突出焦虑或痛苦。

- **下唇轻颤**:比“哭”更克制,更揪心。

- **泪痣被泪水濡湿**:借面部特征强化情绪。

- **法令纹骤然加深**:瞬间苍老感。

愤怒与厌恶

- **咬肌绷紧**:侧面描写怒气。

- **鼻孔外翻**:动物化表达,增强张力。

- **上唇单侧挑起**:轻蔑的经典动作。

- **瞳孔骤缩**:生理反应,比“瞪眼”更具冲击力。

惊讶与恐惧

- **眉毛飞起**:漫画式写法,读者秒懂。

- **额角青筋一跳**:生理细节,传递惊惧。

- **唇色瞬间褪去**:视觉冲击力强。

- **眼球微凸**:恐怖场景常用。

如何准确使用这些词语?自问自答

Q:同一个词会不会用滥?

A:会。**“嘴角上扬”**如果每页出现三次,读者会腻。解决 *** 是“换角度”:之一次写嘴角,第二次写眼角,第三次写声音里的笑意。让情绪从面部不同部位轮流呈现。

Q:形容词和动词哪个更出彩?

A:动词优先。**“她嘴角一翘”**比“她的嘴角是翘的”更有动感。动词能让面部“动起来”,画面感翻倍。

Q:如何避免脸谱化?

A:给人物加“微表情”。比如一个冷酷杀手在听到童年旋律时,**左耳轻轻抖动**——这是潜意识泄露,比直接写“他内心柔软”高级得多。

进阶技巧:让面部词语服务剧情

1. 用面部变化做“伏笔”

侦探小说中,嫌疑人听到关键证词时,**右眉极轻地抬了半毫米**。侦探捕捉到这一瞬,读者事后回想才恍然大悟。

2. 用面部反差制造戏剧冲突

婚礼现场,新娘**嘴角含笑,指尖却掐进掌心**。面部与肢体的不一致,立刻暗示婚姻背后的隐情。

3. 用环境光强化面部描写

烛光下,**泪痕像碎金一样贴在脸颊**,既写面部也写氛围,一举两得。

实战演练:把抽象情绪翻译成面部细节

原句:他很紧张。

改写:他**喉结上下滚动**,**下眼睑不受控地抽搐**,像有根看不见的线在扯动。

原句:她害羞了。

改写:她**耳尖迅速染上一层薄红**,**睫毛扑闪的频率乱了节拍**,像受惊的蝶。

常见误区提醒

- 误区一:堆砌辞藻。“他眉如远山、眼若寒星、唇似樱桃”——读者记不住,反而出戏。

- 误区二:忽略人物性格。让一个糙汉“眼眶微红”可以,但“泪珠像断线珍珠”就违和。

- 误区三:过度医学化。“颧大肌收缩”这类术语只适合硬核科幻,日常叙事请说“笑出了褶子”。

一句话记住核心

面部词语不是装饰品,而是**角色灵魂的透视镜**——用准一个词,人物就亮一次。

暂时没有评论,来抢沙发吧~