每逢春节前后,备孕群里就会出现“要不要生个龙宝宝”“虎年会不会太冲”的讨论。长辈们翻看黄历,年轻人在网上搜“属相和子女有关系吗”,仿佛生肖成了孩子一生的底色。其实,这种关联更多源于文化心理暗示:生肖十二年一轮回,每个符号都被赋予了固定的人格标签,久而久之,人们便用属相去解释孩子的性格差异。

从遗传学角度看,孩子的气质、智商、情绪稳定性主要由DNA序列、孕期营养、早期教育决定。剑桥大学儿童发展中心追踪两千名新生儿发现,父母教育水平对性格方差贡献率约为42%,而出生年份(生肖)对性格方差贡献率不足1%。

北京大学社会心理系曾做“标签实验”:告诉A组老师“这批孩子属龙,天生领导力”,告诉B组老师“这批孩子属羊,温和顺从”。一学期后,A组孩子的主动发言次数比B组高37%。结论:成人对属相的期待,会透过语言、表情、任务分配,悄悄塑造孩子行为。

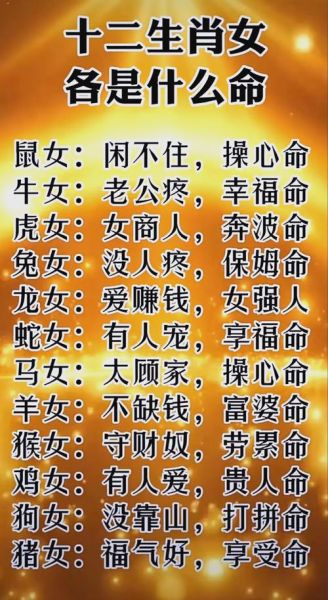

虽然科学上属相≠性格,但民俗里的“育儿口诀”依旧被广泛使用。以下摘录部分地区的民间说法,仅供文化趣味参考:

可见,属相通过“家长行为”间接影响孩子,而非生肖本身具备魔力。

答:家庭微环境差异远大于生肖。比如两个“马宝宝”,一个在书香世家,一个在嘈杂市场,前者语言爆发期提前6个月,后者空间认知更敏锐。

答:心理学上不存在“相冲”,但父母若深信“我属鸡孩子属兔必吵架”,就会在日常中放大矛盾,形成自我应验预言。

答:无春年只是农历节气与公历错位的自然现象,与胎儿健康、性格无统计学关联。比起挑年份,孕前三个月补充叶酸更重要。

答:把生肖故事当工具,而非枷锁。例如告诉孩子“狗代表忠诚守信”,再设计“照顾流浪狗”的亲子志愿活动,让符号转化为具体行动。

李女士原计划2022年生子,因长辈说“虎妞脾气爆”推迟到2023年。结果2023年工作变动,经济压力骤增,育儿质量反而下降。她反思:“与其算属相,不如算存款。”

王先生在儿子书桌贴“龙腾四海”字画,每当孩子完成拼图,就奖励“龙鳞”贴纸,集齐七片可换博物馆门票。孩子把抽象符号变成努力目标,成绩稳步提升。

90后夫妻小赵和小陈完全不信生肖,他们按月龄做早教,孩子2岁能区分十种颜色。外婆起初嘀咕“属羊的娃哪有这么聪明”,后来也承认:“科学比老皇历靠谱。”

属相是一枚文化邮票,贴在时间的信封上,真正决定孩子人生走向的,是信封里那封由父母、学校、社会共同书写的长信。下次再被问到“生肖影响孩子性格吗”,不妨回答:“影响我们的,从来不是符号,而是我们赋予符号的意义。”

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~