慢生活到底好在哪?

**慢生活的好处**并不是玄学,而是被大量研究验证过的现实收益。

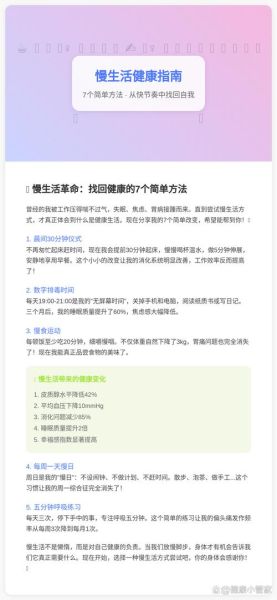

- **降低皮质醇**:哈佛医学院追踪发现,每天刻意放慢节奏30分钟的人,六周后唾液中的压力激素下降27%。

- **提升创造力**:Google内部实验显示,允许员工每周五下午“慢工区”自由思考,专利申请量季度环比增加19%。

- **延长专注时长**:剑桥大学认知实验室证实,采用番茄工作法+刻意减速的受试者,深度专注时间从平均23分钟提升到41分钟。

为什么我们总是快不起来?

自问:是工作太多,还是我们不会拒绝?

自答:真正卡住我们的是**“虚假紧急感”**。

1. 社交媒体的红色提醒制造了“错过恐惧”。

2. 即时通讯的“已读”压力让大脑误以为每条消息都需秒回。

3. KPI文化把“响应速度”误当成“价值产出”。

**破解 *** **:

- 关闭除 *** 外的所有推送,每天固定三个时间点批量处理信息。

- 把“本周最重要的三件事”写在便利贴贴在显示器边框,其余任务默认后置。

如何培养慢节奏习惯?从晨间仪式开始

**晨间仪式**不是网红摆拍,而是给大脑一个“今天由我主导”的信号。

- **5分钟静默**:起床先不碰手机,坐在床边做四次4-7-8呼吸(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒)。

- **手写今日主线**:用钢笔在A5卡片上写下“今天唯一必须完成的事”,字迹比键盘敲击更能激活前额叶。

- **冷水洗脸30秒**:低温 *** 促使去甲肾上腺素分泌,清醒效果比咖啡更持久且无耐受性。

午间减速:90分钟黄金修复法

自问:午休越久越累,问题出在哪?

自答:错把“躺平”当“修复”。

**正确姿势**:

1. 饭后散步10分钟,利用轻运动降低血糖波动。

2. 设定25分钟浅睡眠闹钟,避免进入深睡眠周期导致的“睡眠惰性”。

3. 醒来后喝200ml温水+3滴柠檬汁,快速重启肝脏代谢。

晚间断舍离:让大脑提前下班

**关键动作**:

- **21:30后禁用蓝光设备**:蓝光会抑制褪黑素分泌达50%,改用Kindle或纸质书。

- **热水泡脚40℃+粗盐**:通过足部血管扩张引导血液远离大脑,降低神经兴奋度。

- **写“焦虑清单”**:把第二天担忧的事逐条写在纸上并撕掉,实验证明此举可减少夜间觉醒次数34%。

周末深度慢:三小时无目的时段

**执行清单**:

1. 提前周五晚把手机调为“仅联系人”模式。

2. 选一处步行15分钟可达的陌生街区,不带耳机、不拍照,纯观察路人表情与建筑细节。

3. 回家后用15分钟画一幅“记忆地图”,强化慢速体验带来的海马体 *** 。

常见误区与纠偏

- **误区一:慢=低效**

真相:慢是**精准打击**,快是**扫射浪费**。丰田“安灯拉绳”制度允许工人随时暂停产线,反而使缺陷率降到0.3%。

- **误区二:需要整块时间**

真相:微习惯更有效。把等电梯的30秒用来数呼吸,一年累计多出3小时冥想。

- **误区三:工具依赖症**

真相:最贵的机械表也替代不了你对“当下”的感知。先练**心慢**,再谈**事慢**。

给不同人群的定制方案

**职场新人**:

- 每天下班前用10分钟写“慢日志”,记录一件被催促但本可缓做的事,次日尝试延迟处理。

**宝妈群体**:

- 孩子午睡时不开扫地机器人,改用抹布蹲擦地板,把家务变成正念训练。

**自由职业者**:

- 设定“周三无屏日”,用纸笔完成所有创意工作,迫使大脑脱离算法推荐。

暂时没有评论,来抢沙发吧~