儿时学校的记忆像一条缓缓流淌的小河,水面映着斑驳的阳光,也映着我们稚气的笑脸。很多人提笔想写童年校园,却总觉得词不达意。到底哪些细节最能唤醒共鸣?又该如何用文字把那段时光写得鲜活?下面分板块拆解,带你一步步找回并刻画那段金色岁月。

---

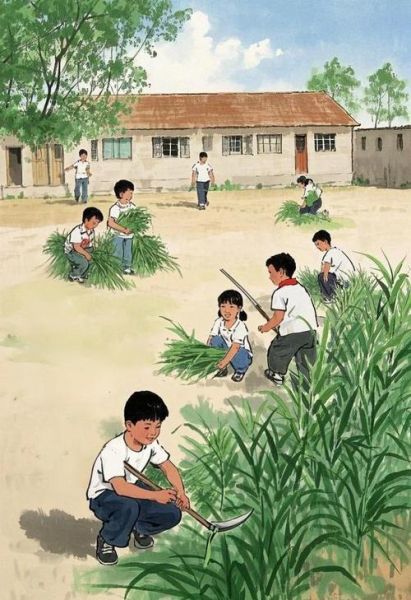

### H2_儿时校园的五大高频场景

**1. 晨读钟声**

铁钟挂在歪脖子槐树上,值日生拽着麻绳一敲,“当——当——”声波穿过薄雾,惊起屋檐下的麻雀。

**2. 土操场上的广播体操**

尘土在脚步间扬起,前排的小胖总把“伸展运动”做成“投降运动”,惹得后排一阵低笑。

**3. 木窗课桌的刻痕**

铅笔盒压出的凹痕、三八线、暗恋对象的缩写,桌肚里还留着半块化掉的橡皮。

**4. 食堂大铁桶的蒸饭香**

铝制饭盒排成队,玉米面掺白米的二米饭一揭盖,热气扑到眼镜片上瞬间起雾。

**5. 放学路队的小卖部**

五分钱一根的辣条、一毛钱一包的酸梅粉,攒够十个塑料小兵还能换弹珠。

---

### H2_描写童年校园的四大感官密码

**视觉:抓住“旧”与“小”**

掉漆的绿墙、磨到发白的黑板、矮矮的旗杆,这些“旧”元素自带时间滤镜;而“小”——小操场、小课桌、小个子老师——放大后更显亲切。

**听觉:用声音做时间戳**

上课铃是急促的“叮铃铃”,下课铃却拖长尾音“铃——”,还有粉笔划过黑板的“吱呀”声,一听就把人拉回九十年代。

**嗅觉:气味比画面更顽固**

墨汁混着粉笔灰的呛、雨后操场泥土的腥、锅炉房煤渣的焦甜,三种味道叠在一起就是“开学之一天”。

**触觉:让指尖替读者穿越**

冬天铁门把手冰得粘手、夏天水泥台阶烫得跳脚、课本封面包的挂历纸滑溜溜,触觉细节最能触发身体记忆。

---

### H2_如何把零散记忆写成动人文章

**自问①:先写人还是先写景?**

先写人。景是背景板,人才是聚光灯。比如写“跳房子”,先让扎羊角辫的女孩出场,再补地面用粉笔画歪的格子,顺序一换,画面立刻活。

**自问②:对话要不要用方言?**

适度用。一句“作业写完了咩?”比“作业写完了吗?”更带地域味,但全文不超过三处,避免阅读障碍。

**自问③:怎样避免流水账?**

用“一天”套“一生”。挑一个典型早晨:升旗时裤子裂开→借别针→国旗下讲话读错字→放学被同学模仿。浓缩冲突,一天顶四年。

---

### H2_可套用的童年校园词汇库

**颜色词**

葱绿墙裙、赭红跑道、灰白粉笔末、蜡黄作业本

**动作词**

踮脚擦黑板、猫腰钻课桌、倒骑椅子晃腿、把橡皮切成骰子

**比喻句模板**

“他的书包鼓得像偷塞了整个夏天。”

“雨点砸在铁皮屋顶,像无数颗玻璃珠在蹦迪。”

---

### H2_实战示范段落(可直接改写)

午后的阳光斜斜切进教室,把前排女生的马尾照成一束晃动的金线。风扇嘎吱嘎吱,吹不散讲台上的热浪。我把小纸条折成飞机,瞄准她的铅笔盒,结果半路被班主任截胡。他展开纸条,眉毛挑成两座小山,下一秒却笑出了声——纸条上画着他戴眼镜的漫画像,旁边歪歪扭扭写着:老班,今天别拖堂啦!

---

### H2_常见误区提醒

- **误区1:堆砌形容词**

“美丽、可爱、快乐”太空,换成“墙角的凤仙花开出指甲大的紫斑”更有画面。

- **误区2:强行升华**

结尾不必拔高到“那是我逝去的青春”,留白反而更高级。

- **误区3:忽略季节感**

春天柳絮、夏天知了、秋天落叶、冬天哈白气,缺了季节就像电影没配乐。

---

把耳朵贴回那条旧走廊,还能听见当年的回声。写下这些细节,不是为了怀旧,而是让长大后的自己再次确认:原来我们曾那么认真地年轻过。

暂时没有评论,来抢沙发吧~