一、为什么要专门研究“大江大河”类词语?

写作者常把“长江”“黄河”当背景,却苦于找不到贴切词汇。其实,**精准形容大江大河的词语**不仅能提升画面感,还能传递情绪与时代气息。自问:读者凭什么被一条文字里的河流震撼?答案就在词语的密度与质感。

二、高频形容词:从“浩荡”到“苍茫”

以下词汇在古典与现代文本中出镜率极高,可按“视觉+听觉+触觉”三维记忆:

- 浩荡:突出水势广阔,如“浩荡长江横无际涯”。

- 奔腾:强调速度感,常与“咆哮”并用。

- 苍茫:渲染辽远天色与水色交融,带一丝苍凉。

- 汹涌:形容浪头高且急,适合危机场景。

- 壮阔:宏大与壮美兼备,多用于抒情散文。

自问:这些词会不会太滥?答:关键在搭配。例如“奔腾的黄河”已显普通,若换成“黄河在峡谷里奔腾如脱缰铜兽”,画面立刻鲜活。

三、动词与拟声:让河流“动”起来

河流的活力靠动词点燃,拟声词则给读者戴上耳机:

- 撕扯:写急流撞击礁石,“江水撕扯着岩壁,迸出一串银白獠牙”。

- 翻滚:表现漩涡,“黑水翻滚,像一口煮沸的大锅”。

- 轰鸣/咆哮/怒吼:三级音量递进,从远到近。

- 潺潺/淙淙/汩汩:用于支流或浅滩,与大江形成反差。

自问:如何避免拟声词堆砌?答:每段只保留一个最贴切的拟声词,其余交给动词与比喻。

四、比喻与象征:把河流写成“时代的镜子”

大江大河常被赋予宏大象征,但**切忌空喊口号**。可用“以小见大”法:

- 把浪花比作“碎银”,暗示经济浪潮。

- 把航船比作“一枚迟到的邮票”,寄出整个民族的乡愁。

- 把干涸的河床比作“老人 *** 的肋骨”,映射生态危机。

自问:象征会不会太隐晦?答:在比喻后补一句“时代的回声”,点到即止,留足空白。

五、不同文体的选词策略

1. 新闻通讯:精准、克制

用“**超警戒水位**”“**每秒三万立方米流量**”等数据词,替代泛滥的形容词。

2. 旅游软文:画面+体验

组合“**翡翠色水面**”“**竹筏轻晃**”“**渔歌互答**”,调动五感。

3. 小说叙事:情绪优先

主角心情低落时,可写“江面浮着一层铅灰,连浪花都显得疲惫”。

六、地域差异带来的词汇微调

同一条长江,上游、中游、下游的形容词需因地制宜:

- 上游(金沙江段):**湍急、凛冽、刀劈斧削**。

- 中游(江汉平原):**开阔、舒缓、稻香扑鼻**。

- 下游(入海口):**浑黄、潮汐、巨轮如蚁**。

自问:会不会太琐碎?答:细节越真实,越能让读者相信“这条河真的存在”。

七、实战演练:把词语织进段落

原句:长江很美。

升级:

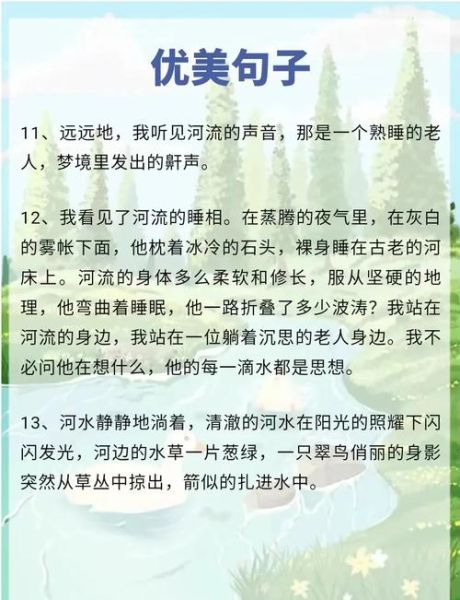

暮色四合,长江从三峡的夹缝里挣脱出来,像一条被点燃的铜龙,鳞片闪着暗红的光。浪头咆哮着拍击船舷,碎成千万颗滚烫的星子。

拆解:动词“挣脱”、比喻“铜龙”、拟声“咆哮”、色彩“暗红”,层层递进。

八、常见误区与避雷清单

- 误区:形容词连珠炮,“波澜壮阔、气势磅礴”一起上。

修正:每句最多两个形容词,其余交给名词与动词。

- 误区:滥用“母亲河”称谓,导致情感廉价。

修正:用具体动作替代口号,如“长江用浑浊的乳汁喂养两岸的稻穗”。

- 误区:忽略季节变化。

修正:春季“桃花汛”、夏季“洪峰”、秋季“清瘦”、冬季“枯水”,词随季走。

九、进阶技巧:让词语“带电”

把科技、经济、 *** 热词嫁接到河流描写,制造时代张力:

- “无人机掠过三峡大坝,把一条奔腾的河流压缩成手机屏保。”

- “数据洪流比长江更湍急,每秒刷新亿万条像素浪花。”

自问:会不会不伦不类?答:只要比喻本体与喻体有“速度”“体量”等共通点,就能成立。

十、工具箱:快速调取词汇的三种 ***

- 地图联想法:打开卫星地图,观察河流颜色、曲率,脑中自动跳出“蛇形”“翡翠”“锈带”等词。

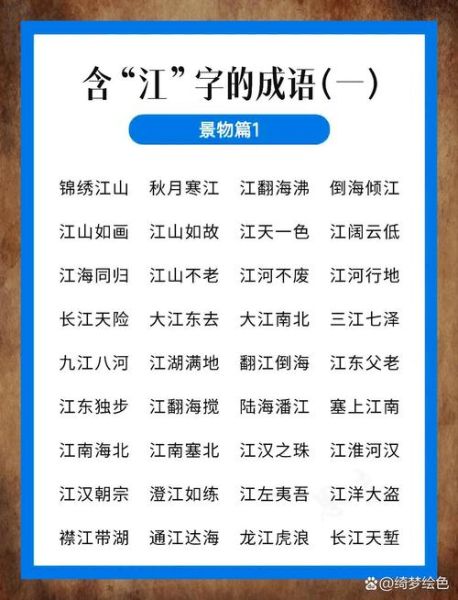

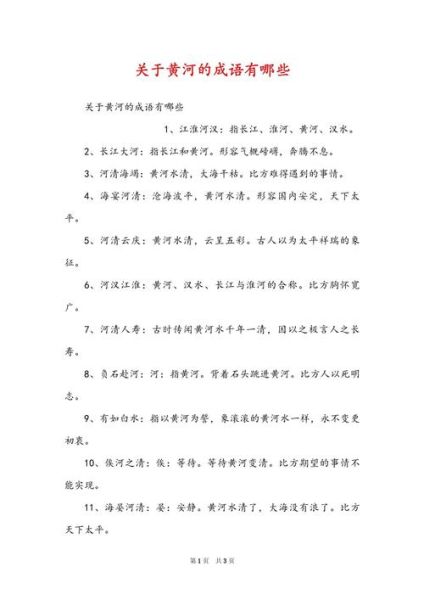

- 诗词索引法:检索“长江”“黄河”关键词的古诗,摘取冷门却精准的词,如“瀰瀰”“漰沛”。

- 纪录片偷师法:看《话说长江》《大黄河》,记录解说词里的动词与比喻。

自问:工具会不会限制原创?答:工具只是跳板,最终要回到自己的语感。

暂时没有评论,来抢沙发吧~