“微笑笑眯眯”四个字常被一起念,可它们真的一样吗?为什么有人用“微笑”显得疏离,有人用“笑眯眯”却倍感亲切?下面用自问自答的方式,把这对近义词拆到骨子里,让你写文案、做演讲、哄孩子都能信手拈来。

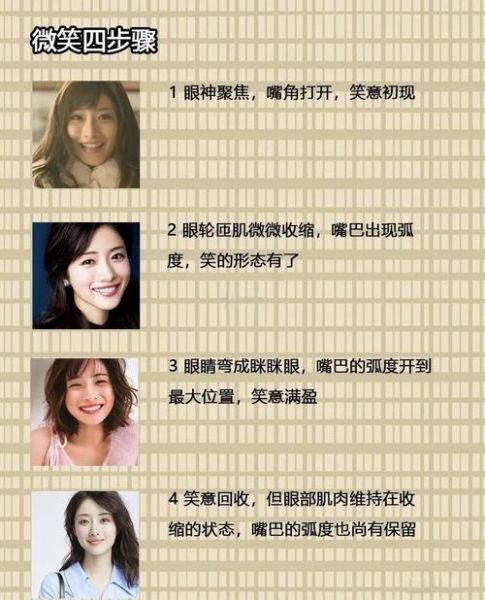

微笑:嘴角轻微上扬,情绪含蓄,可礼貌可疏离。

笑眯眯:眼角嘴角一起弯,情绪外溢,带明显的喜悦感。

词典释义虽短,却暗藏两条线索:

1. 肌肉参与度不同——微笑只动嘴角,笑眯眯牵动眼周轮匝肌,形成“鱼尾纹”。

2. 情感浓度不同——微笑可以“职业”,笑眯眯一定是“真情”。

把下面两句海报文案放在一起读,一秒就能体会:

A. “她冲我微笑,我心动了。”

B. “她冲我笑眯眯,我心动了。”

第二句画面感瞬间拉满,原因有三:

• 拟态叠词自带音效,“眯眯”像相机快门,咔嚓一声留下笑脸。

• 情绪可视化,读者脑内自动补全月牙眼。

• 口语化,降低阅读阻力,适合短视频字幕。

答案要分场景:

1. 对外客户:慎用。对方未见其人,容易误判为“嬉皮笑脸”。

2. 对内同事:可用。尤其周五下午发通知,“祝大家周末笑眯眯”能瞬间破冰。

3. 领导对下属:搭配表情包效果更佳,但邮件正文仍建议用“微笑”保专业。

记住“三同步”口诀:

• 眉眼同步:先弯眼再弯嘴,顺序反了会像假笑。

• 肩膀同步:笑到肩膀微颤,可信度+50%。

• 语速同步:开口比平时慢半拍,留出笑意发酵时间。

用“笑眯眯”做跳板:

1. 先教他做“笑眯眯”表情,让他摸自己眼角的褶子。

2. 再收一点,只动嘴角,告诉他“这就是微笑”。

3. 最后组句:“笑眯眯的小猫对我微笑。”

孩子通过肌肉记忆区分词义,比死记硬背高效十倍。

严格说,古典汉语极少用叠词“眯眯”。但唐诗有“笑靥如花”,宋词有“媚靥盈盈”,功能与“笑眯眯”一致——把看不见的喜悦钉在酒窝上。现代作者化用时,可把“笑靥”换成“笑眯眯”,既保留画面又添口语鲜活。

给角色设定“笑频”:

• 高冷主角:全篇只用一次“笑眯眯”,且安排在生死关头,反差极大。

• 店小二:每出现必“笑眯眯”,形成听觉符号,读者闭眼都能听见。

• 反派:永远不用“笑眯眯”,而用“咧嘴一笑”,保持威胁感。

摄影师私藏技巧:

1. 舌尖轻抵上颚,防止笑僵。

2. 心里默念“钱到账”,真实喜悦立刻上脸。

3. 对焦时先睁大眼,快门瞬间微眯,抓出最自然的“笑眯眯”。

英语最接近的是“beaming”,但缺失叠词音效;日语“にこにこ”在语感上几乎对等,连鼻音节奏都相似。做跨境电商文案时,可把“笑眯眯”直接音译为“xiaomimi”,反而成为记忆锚点。

案例拆解:某奶茶品牌把“笑眯眯”注册成声音商标——开盖“啵”一声后,必须伴随店员集体一句“笑眯眯哦”。

• 听觉锚定:顾客每次开盖都触发关键词。

• 视觉锚定:杯套印上“月牙眼+嘴角”极简符号。

• 社交锚定:微博话题#今天你对谁笑眯眯#,用户自发晒笑脸。

三个月内,品牌提及率上涨,核心就是把抽象情绪变成可复制的感官体验。

从词典到镜头,从育儿到品牌,“微笑”与“笑眯眯”像一对性格迥异的兄妹:一个穿西装,一个穿T恤。学会在正确场景切换,你的文字、表情、产品都会说话,而且说得让人心里一暖。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~