为什么比喻能让山河美景“活”起来?

当游客面对连绵起伏的群山,如果只写“山很高”,大脑很难留下印象;若换成“**青山如黛,似美人轻蹙的眉峰**”,画面立刻立体。比喻的本质是把陌生场景嫁接到熟悉事物上,激活读者的感官记忆。于是,**山河不再是地理名词,而成了可触可感的生命体**。

最常用六大类比喻词语解析

1. 以“玉”喻山河:温润与珍贵感

- **玉带缠腰**:形容河流环绕山体,如漓江之于桂林。

- **玉簪螺髻**:把远山之形比作女子发髻,突出线条柔和。

- **冰肌玉骨**:写雪山在阳光下的通透质感。

自问:为何偏爱“玉”?答:玉在中国文化里兼具高洁与价值,**既写形又写神**,让山河自带“君子”气质。

2. 以“龙”喻山河:力量与动态

- **苍龙出海**:形容山脉自云海拔起,势如破竹。

- **龙脊梯田**:把层叠田垄比作龙鳞,暗示农耕与自然的博弈。

- **龙湫飞瀑**:瀑布如龙吐水,声震十里。

自问:龙比喻是否太俗?答:正因人人熟知,**“龙”反而成了最易唤醒集体记忆的符号**,尤其在航拍视角下,山脊曲线与龙身几乎重合。

3. 以“画”喻山河:色彩与构图

- **泼翠成画**:写初夏山林,绿意浓到仿佛颜料未干。

- **水墨洇染**:烟雨中的江南,黑白灰层次分明。

- **油画重彩**:秋季喀纳斯,红黄蓝绿饱和度极高。

自问:如何避免“像一幅画”这类陈词?答:细化画种与笔触,**“像莫奈的睡莲那样晕染”**就比泛泛而谈更精准。

4. 以“琴”喻山河:声音与节奏

- **山涧鸣琴**:泉水击石,音色清越。

- **松风操缦**:风吹过松林,如古琴散音。

- **峡谷鼓瑟**:激流在狭窄岩壁间回响,形成多声部。

自问:听觉比喻如何落地?答:先记录分贝与节奏,再联想乐器,**“比竹笛高八度,又比唢呐绵长”**,读者就能“听见”文字。

5. 以“镜”喻山河:倒影与对称

- **天镜浮空**:高原湖泊倒映云朵,上下难分。

- **碎镜铺银**:阳光洒在波浪上,万点鳞光。

- **镜廊九曲**:喀斯特溶洞中,水洼与钟乳石形成无限延伸的镜像。

自问:镜喻会不会显得静态?答:加入“风来皱面”或“舟行划破”这类动态,**镜面与破碎交替**,画面更鲜活。

6. 以“书”喻山河:历史与叙事

- **石书万卷**:层理分明的丹霞地貌,像被风翻动的书页。

- **甲骨沉沙**:黄河故道的龟裂泥地,仿佛商周文字。

- **无字天书**:戈壁雅丹,只有风能读懂的篇章。

自问:如何让“书”不流于说教?答:把地质年代换算成人类时间,**“一页岩石等于一万年”**,读者瞬间感知沧桑。

实战:三步写出“不撞车”的比喻句

之一步:锁定“最不像”的关联物

写瀑布时,避开“白练”“银纱”,改从厨房找灵感——**“瀑布是倒挂的拉面,山风是筷子,把面条高高挑起”**,陌生化带来惊喜。

第二步:嵌入多感官

单写山色易空泛,加入嗅觉:

“**整座山谷像刚开坛的青梅酒,风一过,酸甜味就漫上舌尖**”。

第三步:用动词破坏惯性

“群山起伏”太常见,换成“**群山在晨雾里打了个滚,抖落一身露水**”,瞬间灵动。

常见误区:这些比喻为何失效?

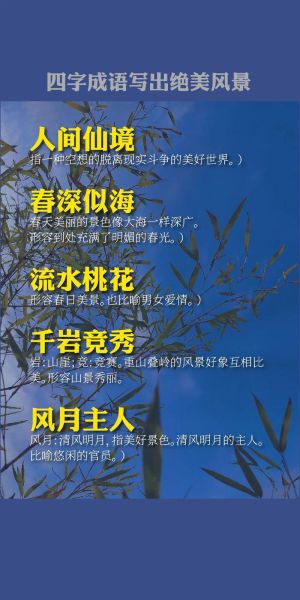

- 滥用“像仙境”——**仙境无具体标准,等于没说**。

- 堆砌形容词——“巍峨雄伟壮丽”连用,反而稀释冲击力。

- 忽略地域文化——在藏区把雪山比作“奶油蛋糕”,**审美与信仰冲突**,易引发不适。

进阶:如何让比喻自带流量?

短视频时代,比喻需具备“**一秒成像**”能力。例如:

“**这条峡谷是地球用指甲轻轻划的一道痕,露出肉粉色的岩层**”——画面感强,且“指甲划痕”易引发弹幕互动。

结语:比喻的尽头是共鸣

当有人读到“**黄河在夕阳下像一条烧红的铁链,拴住了整个北方**”,忽然想起故乡的河滩,那一刻,山河美景才真正完成了它的使命——**不是被观看,而是被认领**。

暂时没有评论,来抢沙发吧~