什么是“探索钻研”的真正含义?

很多人把“探索”与“钻研”当成同义词,其实二者有微妙差别。探索强调广度,像雷达一样扫描未知;钻研强调深度,像钻头一样垂直打穿岩层。只有两者交替进行,知识才能既宽广又深厚。

为什么普通人难以坚持深入钻研?

自问:我买了那么多课程,为什么还是一知半解?

自答:缺少问题驱动与反馈闭环。没有真实问题,大脑就缺乏持续分泌多巴胺的理由;没有即时反馈,就无法校正方向。

高效探索的四大策略

- 建立“问题清单”而非“阅读清单”:把好奇写成可验证的问题,例如“为什么Rust能零成本抽象?”比“我要学Rust”更具牵引力。

- 使用“三层筛选”过滤信息:

- 之一层:扫读摘要,剔除无关内容;

- 第二层:精读高被引段落,标记矛盾点;

- 第三层:重构作者论证,用自己的话复述。

- 构建“可检索”的个人知识库:Obsidian双链、Notion数据库或本地Zettelkasten卡片盒,核心是让任意笔记能在三秒内被找到。

- 每周设定“探索冲刺”:用番茄钟法,25分钟全力搜索,5分钟记录灵感,防止陷入无限滚动的黑洞。

深入钻研的三把“钻头”

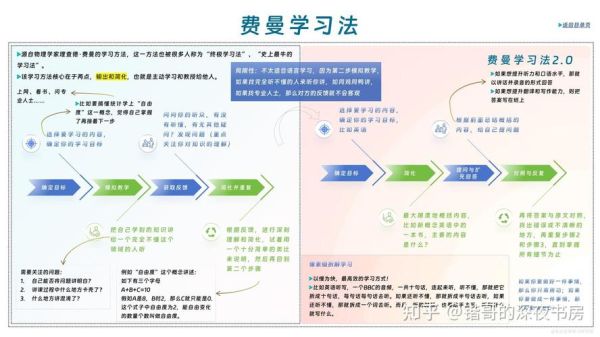

钻头一:费曼技巧

把概念讲给“12岁小孩”听,讲不通就回到源头查缺补漏。输出倒逼输入,这是对抗“似懂非懂”的利器。

钻头二:对比阅读

同时打开三篇立场相反的文章,把争议点做成表格。问自己:

“哪一方的证据更原始?”

“谁的统计口径有陷阱?”

矛盾是深度学习的燃料。

钻头三:项目式实践

用真实项目验证理论。例如学数据结构时,不刷LeetCode,而是写一个小型数据库引擎。动手一次胜过背诵十遍。

如何把探索与钻研形成闭环?

自问:学了很多碎片,如何拼成体系?

自答:采用“螺旋上升”模型:

- 探索阶段:提出N个问题;

- 钻研阶段:选一个问题深挖,形成小成果;

- 复盘阶段:把小成果写成博客或录成视频,回到社区验证;

- 再探索:根据反馈生成新问题。

每循环一次,认知半径扩大,问题质量也随之升级。

常见误区与破解方案

| 误区 |

破解方案 |

| 收藏即学会 |

24小时内用“费曼一句话”总结收藏内容,否则删除。 |

| 追求大而全 |

给自己设定“90分及格线”,先完成再完美。 |

| 忽视身体信号 |

每45分钟站立拉伸2分钟,大脑供氧充足才能深度思考。 |

案例:三个月掌握机器学习核心原理

背景:一名前端工程师想转行AI,时间有限。

探索阶段(第1-2周)

- 列出10个“为什么”:为什么梯度下降会陷入局部更优?

- 用Arxiv Sanity筛选近五年高引论文摘要,建立“疑问-论文”映射表。

钻研阶段(第3-10周)

- 选“反向传播”作为首个钻头,逐行推导PyTorch源码;

- 录制10分钟视频讲解链式法则,上传B站,收集弹幕反馈;

- 用MNIST复现LeNet,再亲手实现一遍卷积层,验证公式。

闭环阶段(第11-12周)

- 把笔记整理成GitBook开源,Star数破百;

- 收到面试邀约,成功转型。

工具清单:让探索钻研事半功倍

- Zotero+Zotfile:一键抓取论文并同步平板,批注即刻回传。

- Anki:用间隔重复固化关键公式,避免“背了忘”。

- Excalidraw:手绘系统架构图,强化空间记忆。

- Cronometer:记录饮食与睡眠,保证大脑处于更佳认知状态。

下一步:把 *** 变成肌肉记忆

自问:读完这篇文章,我该做什么?

自答:立即打开笔记软件,写下此刻最想解决的三个问题,并为每个问题设定48小时内的最小验证动作。只要迈出之一步,探索与钻研的飞轮就会开始转动。

暂时没有评论,来抢沙发吧~