为什么“钱”有这么多别称?

“钱”这个词看似简单,却承载着三千年货币史。从贝壳到纸币,每一次形制更迭都催生新的称呼。老百姓口耳相传,文人笔下生花,于是“孔方兄”“青蚨”“上清童子”等雅俗共赏的别名应运而生。理解这些别称,等于握住一把解码中国商业文化的钥匙。

民间最常用的十个“钱”的别称

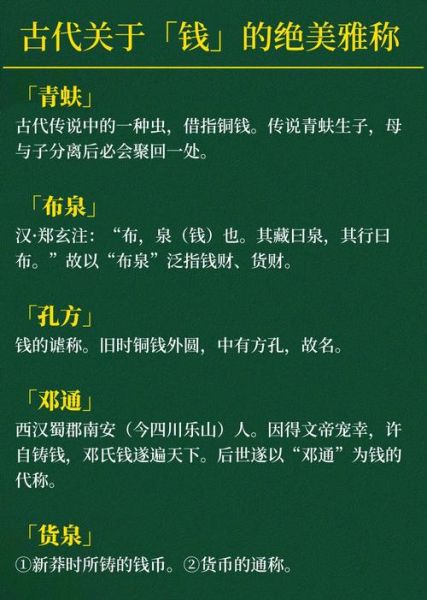

- 孔方兄:源自秦半两外圆内方,文人戏称“兄”以示亲狎。

- 青蚨:传说青蚨虫母子连心,涂血于钱可使钱归,故代指金钱。

- 上清童子:唐代传奇中钱的化身,后成雅称。

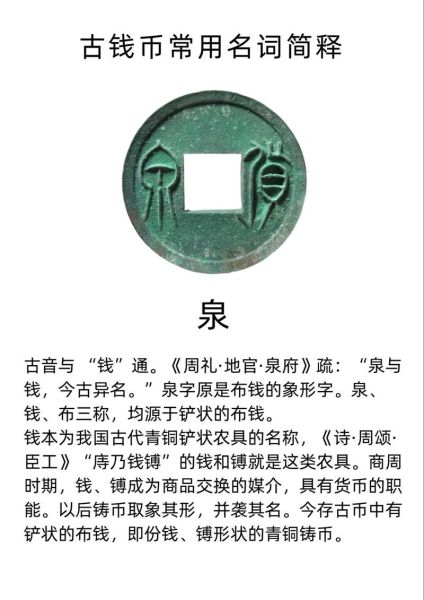

- 泉:取“货如泉流”之意,王莽时期官方正式用作货币单位。

- 邓通:汉文帝宠臣邓通开铜山铸钱,钱遂以其名代称。

- 盘缠:古旅人将铜钱缠于腰间,既防盗又便取,引申为路费。

- 铜臭:东汉崔烈以钱买官,时人讽其“铜臭”,后成贬义代称。

- 阿堵物:晋王衍口不言钱,指钱为“阿堵物”,遂流传。

- 腰缠:与“盘缠”同源,强调随身携带的铜钱。

- 黄白之物:黄金与白银的合称,明清小说中常见。

历代官方钱币名称演变

先秦:贝币、刀币、圜钱

商周以海贝为币,称“货贝”;春秋战国出现仿贝铜币、刀形币及圆形圜钱,名称随形制而变。

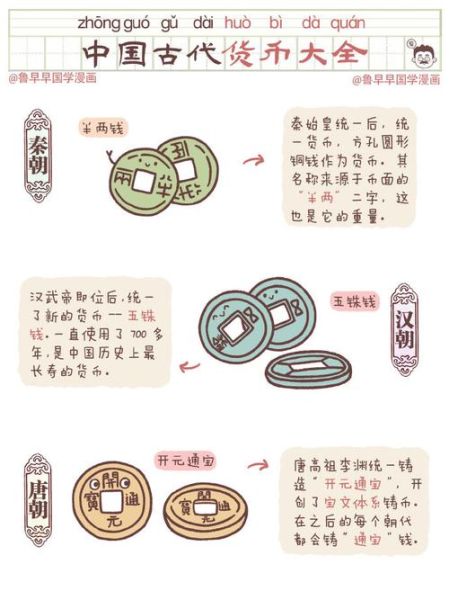

秦汉:半两、五铢

秦统一铸“半两”,重十二铢;汉武帝改铸“五铢”,通行七百年,成为“钱”的标准重量单位。

唐代:开元通宝

唐高祖废“铢”改“宝”,铸“开元通宝”,开创“通宝”体系,后世沿用千年。

宋代:交子、会子

四川商民首创纸币“交子”,南宋增发“会子”,官方称“楮币”,民间直呼“纸钱”。

明清:制钱、银两、大清宝钞

明代铜钱称“制钱”,清代沿袭;白银称“纹银”“元宝”;咸丰年间发行“大清宝钞”,面额以“串”计。

文人笔下的“钱”如何雅称?

诗词曲赋中,钱常被隐去本名,以物喻财。

- “鹅眼”:南朝劣质小钱轻薄如鹅眼,诗人借以讽时局。

- “榆荚”:汉代荚形小钱似榆树种子,李白诗云“榆荚钱生树”。

- “白水真人”:东汉王莽称“货泉”为“白水真人”,拆字游戏流传士林。

- “没奈何”:南宋张循王府库藏大银球,重千两,盗贼难搬,遂呼“没奈何”。

地域方言里“钱”的趣味叫法

| 地区 | 方言叫法 | 由来 |

|---|

| 闽南 | 镭 | 音译自马来语“duit”,海上贸易遗存。 |

| 粤语 | 银纸 | 清代银票演变,今泛指纸币。 |

| 晋语 | 分儿 | 民国铜元最小单位“一文”转音。 |

| 吴语 | 钿 | 古吴越语“铜钿”简化,今沪语仍用。 |

现代 *** 语境下的新称呼

互联网重塑语言,钱的别称也迭代:

- 米:取“Money”首字母谐音,论坛暗语。

- 软妹币:拼音“RMB”的萌化表达。

- 大洋:民国银元旧称被游戏主播复活。

- 金币:手游虚拟货币泛化,代指一切可兑换资产。

如何快速记住这些别称?

自问:面对上百种称呼,普通人如何不混淆?

自答:分场景记忆最有效。

- 朝代法:把名称按秦汉、唐宋、明清串联,像背朝代歌。

- 材质法:贝、铜、银、纸四大类,对应“货贝—孔方兄—元宝—交子”。

- 故事法:记住“邓通山铸钱”“青蚨还钱”等典故,名称自然浮现。

别称背后的文化密码

一枚钱的称呼,往往折射时代心理。

王莽改“钱”为“泉”,想借吉兆挽救经济;宋人轻铜重纸,反映商业革命; *** 称“米”,则是青年亚文化对主流话语的温柔抵抗。

下次再听到“孔方兄”或“阿堵物”,不妨想想:它从哪朝哪代的炉火中走出,又经过多少人的口袋与诗篇,才落到今天的舌尖。

暂时没有评论,来抢沙发吧~