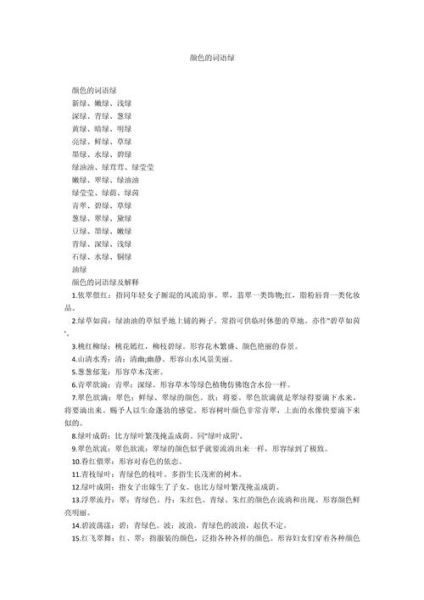

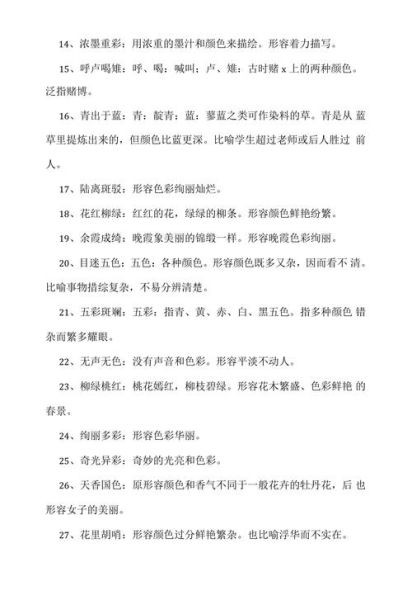

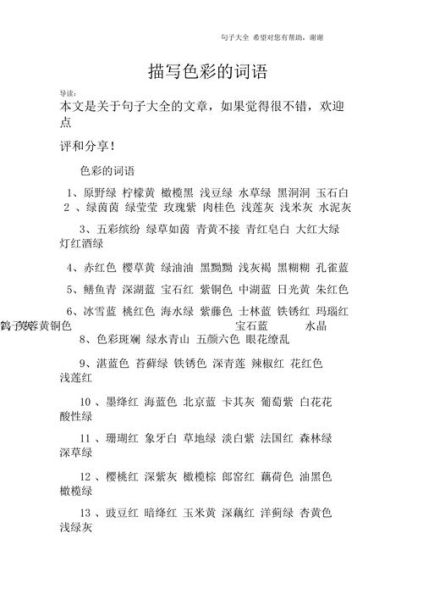

很多人一想到“绿色”就停笔,其实植物色谱远比我们想象的丰富。从**嫩绿**到**墨绿**,从**鹅黄**到**杏黄**,再到**绛紫**、**靛青**、**胭脂红**、**月白**……这些词不仅精准,还自带画面感。为了便于检索,我把常用植物颜色词语按色系分组:

自问:为什么枫叶春天嫩绿、夏天深绿、秋天却火红?

自答:叶片里**叶绿素、类胡萝卜素、花青素**三种色素的比例在变化。春夏叶绿素占主导,绿色浓;入秋低温抑制叶绿素合成,花青素大量生成,于是呈现**赤朱丹彤**的绚烂。同理,**牵牛花清晨蓝紫、午后淡粉**,也是花青素随细胞液pH值变化所致。

写一株茶花,不要一句“红花绿叶”就结束。先远看:整株是**一团燃烧的猩红**;再近看:花瓣边缘**晕染着玫瑰色的光晕**,花心深处**凝着绛紫的丝绒**;最后特写:露珠滑过,**胭脂色被拉成一道透亮的丝线**。三层递进,颜色词语既精准又动态。

把颜色写成味觉、触觉或听觉:

• **薄荷绿的叶片**——舌尖立刻泛起清凉;

• **姜黄色的花蕊**——指尖仿佛触到温热的蜂蜜;

• **孔雀蓝的鸢尾**——耳边响起低沉的弦音。

这样的写法,颜色不再扁平,而是立体可感。

举例:描写荷塘,可让**翡翠绿的圆叶**托起**胭脂红的菡萏**,再点缀**鹅黄的莲蓬**,三种高饱和度颜色碰撞,画面瞬间鲜活。若再加一笔**月白的晨雾**,冷暖对比,更显层次。

有人一口气连用七八个颜色词,结果像打翻调色盘。正确做法是:

• **主色突出**:一株植物先定主色,再配辅色;

• **留一处空白**:刻意不写颜色,让读者自行想象,反而更高级;

• **结合光影**:同一抹**苔绿**,在晨光里带**金粉**,在暮色中泛**铁灰**,颜色因光而变。

• **初春**:用**柳烟绿、杏雨白**,传递朦胧希望;

• **盛夏**:用**榴火红、荷叶碧**,渲染浓烈生命力;

• **深秋**:用**银杏黄、乌桕赤**,铺陈萧瑟与丰收;

• **隆冬**:用**雪青、苍灰**,营造静谧克制。

颜色词语一旦与季节情绪绑定,文字就拥有了时间感。

清晨的紫藤长廊,**淡紫色的花序**垂成瀑布,**薄雾青**的藤蔓缠绕而上。阳光斜照,花穗边缘泛起**珍珠母的光泽**,花心深处却沉淀着**靛蓝的夜**。风过时,**藕荷色的花瓣**纷纷扬扬,像一场无声的焰火。地面铺满**丁香紫的地毯**,踩上去,鞋底沾满**葡萄汁般的残色**。抬头,天光被藤叶过滤成**翡翠绿的碎金**,仿佛整个夏天被揉进了这一帘幽梦。

写文章时,把“**植物颜色词语有哪些**”作为H2小标题,再嵌入“**描写春天植物颜色的词语**”、“**秋天红叶颜色形容词**”等长尾词,既满足搜索需求,又保持阅读流畅。举例:

• 段落开头:“很多人搜索**秋天红叶颜色形容词**,其实最传神的是‘**猩红如醉**’而非单调的‘红色’……”

• 结尾处:“如果你正在找**植物颜色词语大全**,不妨把上文提到的**葡萄紫、苔绿、珍珠白**收藏进笔记。”

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~