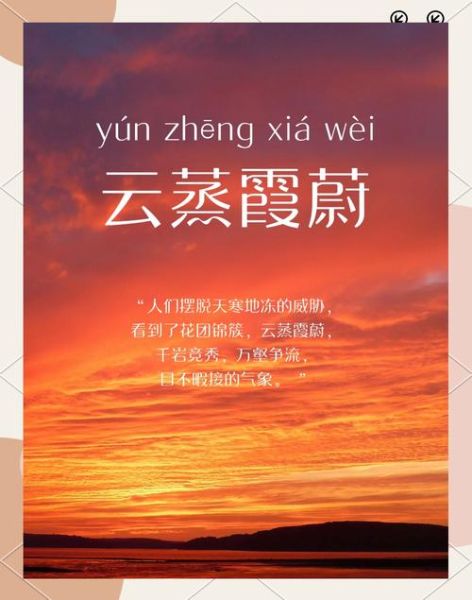

写作或摄影时,**“天上的美景词语”**就像调色盘,能让画面瞬间鲜活。读者看到“霞光万道”会比“天空很亮”更有画面感;摄影师标注“鱼鳞天”也比“多云”更专业。掌握这些词语,等于拥有了**把日常天空写成诗的钥匙**。

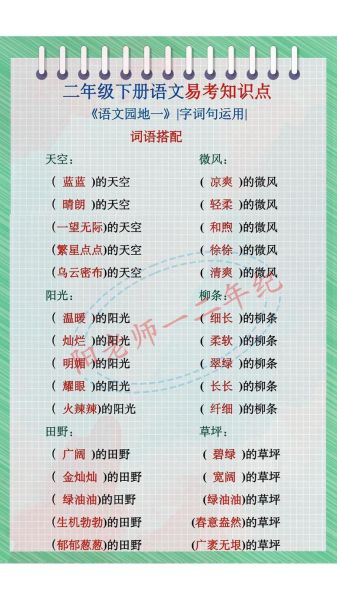

问自己:**“此刻的天空是什么颜色在主导?”**

- 清晨可能是**淡青→橘粉→金黄**的渐变。

- 暴雨前则是**铅灰→墨黑**的压抑。

把颜色写准,画面就成功了一半。

静止的颜色不够生动,加入动态:

- **“云层被夕阳撕开一道口子,金光像箭簇射向湖面。”**

- **“乌云翻滚,像打翻的墨汁在清水中晕染。”**

动词越具体,读者越能“看见”。

把天空比作可触可感的物体:

- **“晚霞是天空的烫伤,红得发烫。”**(触觉)

- **“星子落在夜幕上,像盐粒撒进黑丝绒。”**(视觉+触觉)

通感能让二维文字拥有三维冲击力。

原句:**“天上有很多云,像鱼鳞。”**

升级后:

**“午后,天空忽然铺满了细碎的云,一片片整齐排列,像被风梳理过的银色鱼鳞。阳光从缝隙漏下,海面便浮起无数跳动的光斑,仿佛整条天穹正在缓缓游动。”**

拆解:

- **“细碎”“整齐排列”**——具体形状。

- **“被风梳理”**——拟人化动态。

- **“天穹游动”**——比喻升华。

从浅到深,或从冷到暖:

**“天空先是一层淡藕荷,渐渐晕成玫瑰色,最后像被火烧透的铁,红得几乎滴下岩浆。”**

把视觉转化为听觉:

**“晚霞落下时,天空像被拉上一道沉重的丝绒帘,‘唰’的一声,世界瞬间安静。”**

借用诗词典故:

**“此刻的月亮,是李白捞过的那轮,还是苏轼把酒问过的那轮?”**

一句话,时空感立刻拉满。

Q:如何避免词语堆砌?

A:每段只保留一个核心意象。比如写晚霞,聚焦“火烧云”,其他细节(飞鸟、微风)为其服务。

Q:词语太文雅,会不会脱离生活?

A:用“一半诗意一半口语”平衡。如**“天空像被熊孩子打翻的橙汁,黏糊糊地淌满了整个傍晚”**,既生动又接地气。

Q:阴天、雾霾天怎么写?

A:反向描写。比如**“灰雾把天空按进水里,连太阳都像泡发的纸团,软塌塌地浮着”**,用“脏”与“软”制造新鲜感。

下次抬头看天时,试着在心里默念:**“这不是简单的蓝,是‘被海水反复漂洗过的旧牛仔布’。”**

当你能脱口而出这样的句子,笔下的天空就再也不会平庸。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~