古琴音色如何欣赏

古琴初学者听什么曲子

从“听”到“品”,再到“悟”,古琴欣赏是一场由耳入心、由心入神的旅程。下文用自问自答的方式,拆解古琴音色与入门曲目的关键节点,帮助零基础爱好者少走弯路。

---

古琴音色到底美在哪里?

**答:古琴音色之美,在于“三远”——远韵、远味、远神。**

- **远韵**:泛音像风过松梢,余音绕梁不散;

- **远味**:散声质朴,似老者低语;

- **远神**:走手音虚实相生,留白处最动人。

这三远共同构成古琴“清、微、淡、远”的审美核心。

---

为什么同一首曲子不同人弹味道差很多?

**答:音色差异源于“指、弦、琴、心”四重变量。**

1. **指**:甲肉比例、落指角度决定颗粒感;

2. **弦**:丝弦温润,钢弦清亮,尼龙弦中庸;

3. **琴**:老杉木琴共鸣深沉,新桐木琴声脆薄;

4. **心**:弹琴人当下情绪直接映射在吟猱绰注之间。

**想听出区别,先锁定同一琴、同一弦,再对比两位琴家录音,差异立刻显现。**

---

古琴初学者听什么曲子最容易“入耳”?

**答:先听“三引”——〈良宵引〉〈极乐吟〉〈双鹤听泉〉。**

- **〈良宵引〉**:音域窄、节奏稳,像月下小酌;

- **〈极乐吟〉**:旋律起伏大,却句句有落点,不易“迷路”;

- **〈双鹤听泉〉**:泛音密集,清脆如鹤唳,一秒抓住耳朵。

**听时先跟唱旋律,再闭眼捕捉泛音残响,耳朵会迅速建立“古琴坐标系”。**

---

听古琴时到底该关注什么?

**答:分阶段聚焦“点、线、面”。**

- **初级:盯“点”**——听每个散音是否饱满,泛音是否透亮;

- **中级:看“线”**——追踪走手音的虚实变化,感受气息长短;

- **高级:悟“面”**——体会整曲留白与 *** 的呼吸感,如同观山水画卷。

**小技巧:用手机录下自己之一次听曲子的即时感受,三个月后再听同一曲,对比笔记,进步肉眼可见。**

---

古琴录音版本太多,如何筛选?

**答:用“三筛法”快速锁定高质量版本。**

1. **筛年代**:优先选20世纪80年代前老录音,丝弦原味足;

2. **筛琴家**:管平湖、吴景略、张子谦的入门曲版本被公认为“教科书”;

3. **筛平台**:去“中国古琴数据库”或“国家图书馆音频库”下载无损文件,避免短视频压缩损耗。

**一张良宵引,管平湖版苍劲,吴景略版飘逸,各下载一首AB对比,审美阈值瞬间拉高。**

---

为什么有人听古琴会犯困?

**答:困是因为“听得太用力”。**

古琴低频能量弱,若用听交响乐的“高聚焦”模式,大脑很快疲惫。

**改用“散点聆听”**:

- 把音量调到刚好能听见泛音;

- 边听边做轻体力活,如浇花、散步;

- 让古琴成为环境音,潜意识会捕捉细节,反而越听越清醒。

---

古琴欣赏需要乐理基础吗?

**答:不需要,但需要“画面想象力”。**

- 听到〈平沙落雁〉时,想象雁群依次降落沙洲;

- 听到〈梅花三弄〉时,脑补寒梅在雪中三开三落;

- **画面越具体,古琴的“远神”越容易被感知。**

乐理只是工具,想象力才是钥匙。

---

入门后如何继续进阶?

**答:建立“三库”——曲目库、琴家库、场景库。**

- **曲目库**:从“三引”扩展到〈酒狂〉〈阳关〉〈忆故人〉;

- **琴家库**:对比成公亮与龚一同一曲目的处理差异;

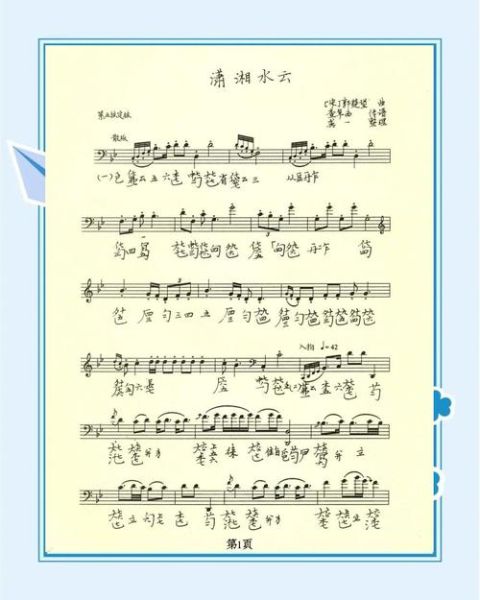

- **场景库**:清晨听〈洞天春晓〉,深夜听〈长门怨〉,雨天听〈潇湘水云〉。

**当三库交叉组合超过100种听法,古琴的大门才真正打开。**

---

古琴欣赏的终极状态是什么?

**答:人琴俱忘,只剩呼吸。**

当琴声与心跳同频,吟猱的每一次起伏都像在 *** 神经末梢;此刻无需分辨散音泛音,**整个空间化作一张无弦之琴,而你正坐在琴腹之中。**

这种体验无法刻意追求,只能在无数次“听—走神—回神”的循环中偶遇。

---

附:一日听琴时间表(可打印)

- 06:30 〈良宵引〉醒脑

- 12:00 〈双鹤听泉〉消食

- 19:00 〈酒狂〉微醺

- 22:30 〈忆故人〉入梦

**坚持21天,古琴会从“背景音乐”升级为“生活节律”。**

暂时没有评论,来抢沙发吧~